在智慧城市的建设浪潮中,智慧路灯作为城市基础设施的“神经末梢”,正从单一的照明工具升级为具备环境感知、智能决策与远程管理能力的综合系统。物联网控制器作为这一变革的核心,通过光感调节实现按需照明,通过故障预警降低运维成本,正在重新定义城市照明的价值——它不仅是照亮道路的“光”,更是连接城市管理、能源优化与公共安全的“数据桥梁”。

一、光感调节:从“定时开关”到“环境自适应”的进化

传统路灯控制依赖“定时器+人工巡检”模式,存在两大痛点:

- 过度照明:在深夜车流量骤降时仍保持全亮,能耗浪费严重;

- 响应滞后:遇突发天气(如暴雨、沙尘)时,无法及时调整亮度,影响交通安全。

物联网控制器的光感调节技术通过“感知-决策-执行”闭环,实现了照明与环境的动态匹配。

1. 多模态光感融合:看得准才能调得准

单一光敏电阻易受灰尘覆盖、老化等因素影响,导致检测误差超20%。现代物联网控制器采用“光敏+红外+雷达”多模态传感器阵列:

- 光敏电阻:监测环境光强度,作为亮度调节的基础输入;

- 红外传感器:检测人体或车辆活动,在无人时段自动降亮;

- 微波雷达:穿透雨雾、灰尘,在恶劣天气下仍保持检测精度。

某沿海城市项目实践显示,多模态传感器使亮度调节误差从±15%降至±3%,在台风季的能见度低于50米时,系统仍能准确感知车辆靠近并提前30米亮灯。

2. 动态调光算法:从“线性映射”到“机器学习”

早期光感调节采用线性算法,即环境光强度与LED亮度成反比。但这种模式未考虑时间、人流密度等因素,导致“该亮不亮、该暗不暗”。

现代算法引入机器学习模型,通过历史数据训练出更贴合实际需求的调光曲线:

- 时间维度:在凌晨3-5点车流量最低时段,即使环境光较暗,系统仍自动将亮度降至30%;

- 空间维度:根据路段属性(如学校、商业区、工业区)定制调光策略,学校路段在放学时段提前10分钟增亮;

- 天气联动:与气象局API对接,在暴雨预警发布时自动将亮度提升至120%,补偿能见度下降。

杭州某智慧园区项目通过LSTM神经网络模型,将调光策略与历史车流量、天气数据关联,实现“车来灯亮、车走灯暗”的精准控制,年节省电费超80万元。

3. 边缘计算赋能:毫秒级响应的“本地大脑”

若所有调光决策依赖云端计算,网络延迟可能导致亮度调整滞后5-10秒,存在安全隐患。物联网控制器通过边缘计算模块实现本地化决策:

- 实时处理:在控制器内嵌轻量化AI模型,100ms内完成环境光数据解析与调光指令生成;

- 离线运行:即使网络中断,仍能根据本地存储的调光策略自主运行;

- 数据压缩:仅上传关键数据(如异常事件、设备状态),降低通信带宽需求。

深圳某隧道项目采用边缘计算控制器,在信号屏蔽路段实现亮度无感切换,驾驶员未察觉到任何光强变化。

二、故障预警:从“被动维修”到“主动预防”的跨越

传统路灯运维依赖人工巡检,故障发现周期长、修复成本高。某市路灯管理处数据显示,人工巡检平均每3天发现一次故障,而路灯故障导致的交通事故占比达12%。

物联网控制器通过“状态监测+异常诊断+预测维护”三层架构,将故障响应时间从72小时缩短至15分钟。

1. 全生命周期状态监测:从“单一参数”到“多维画像”

传统监测仅关注“亮/灭”状态,而物联网控制器采集电流、电压、功率、温度、振动等10+类参数,构建设备健康度“数字画像”:

- 电流波动:反映LED驱动器老化程度,当电流标准差超过10%时触发预警;

- 温度异常:灯头温度持续高于65℃可能引发灯珠衰减,系统自动降功率运行;

- 振动分析:通过加速度传感器检测灯杆倾斜或撞击,预防倒杆事故。

某北方城市项目在路灯杆加装倾角传感器,成功预警3起因地基沉降导致的灯杆倾斜,避免潜在安全事故。

2. 异常诊断算法:从“规则阈值”到“深度学习”

早期故障预警依赖固定阈值(如电流超过额定值20%报警),但设备老化、环境变化会导致误报率高达30%。现代算法采用深度学习模型,通过对比正常与故障状态下的参数分布,实现更精准的诊断:

- 时序分析:利用LSTM网络识别电流、电压的异常波动模式,区分“短暂过载”与“永久性故障”;

- 关联分析:当某路灯电流骤降且相邻路灯电流上升时,判断为“线路短路”而非单个灯珠故障;

- 图像识别:部分高端控制器集成摄像头,通过AI视觉算法检测灯罩破损、灯杆锈蚀等外观缺陷。

上海某新区项目通过深度学习模型,将故障误报率从25%降至5%,运维人员工作效率提升4倍。

3. 预测性维护:从“坏了再修”到“修在坏前”

通过分析历史故障数据与环境因素(如温度、湿度、盐雾浓度),物联网控制器可预测设备剩余寿命(RUL),提前安排维护计划:

- 驱动器寿命预测:结合电流谐波分析与温度数据,预测驱动器剩余使用寿命,在失效前30天发出更换提醒;

- 灯珠衰减预测:根据光通量下降曲线,估算灯珠更换周期,避免亮度不足影响交通安全;

- 集群维护优化:统筹区域内路灯的维护时间,减少重复巡检成本。

某港口项目通过预测性维护策略,将路灯年均故障次数从12次降至3次,维护成本降低60%。

三、技术落地的“最后一公里”:从实验室到街头的挑战

物联网控制器在智慧路灯中的大规模应用,需解决三大工程难题:

1. 极端环境适应性:从“温室”到“街头”的考验

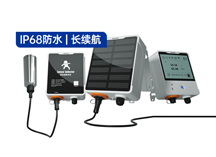

路灯需在-40℃至70℃、暴雨、沙尘、盐雾等恶劣环境下稳定运行。某品牌控制器采用以下设计:

- IP68防护:外壳密封等级达到防尘防水最高标准,可在1米水深中浸泡72小时;

- 宽温元器件:选用-55℃至125℃工作范围的电容、电阻,确保低温启动与高温散热;

- 抗电磁干扰:通过EMC三级认证,避免车辆点火、无线电信号对控制器的干扰。

2. 低功耗与长续航:从“天天充电”到“十年免维护”

部分路灯采用太阳能供电,控制器需在极低功耗下运行。某型号控制器通过以下技术实现10年续航:

- 动态功耗管理:根据工作状态调整芯片频率,待机时功耗低于50mW;

- 能量回收技术:利用LED调光时的反向电流为超级电容充电,延长备用电源寿命;

- 低功耗通信:采用LoRaWAN或NB-IoT协议,单次数据传输能耗仅0.1mJ。

3. 开放协议与生态兼容:从“孤岛”到“互联”

为避免“厂家锁定”,物联网控制器需支持主流通信协议(如MQTT、CoAP)与设备接口(如RS485、Modbus),实现与不同品牌路灯、传感器、云平台的无缝对接。某开放平台已接入200+种设备,支持“即插即用”式部署。

四、未来趋势:从“智能路灯”到“城市神经节点”

随着5G、数字孪生、车路协同等技术的发展,智慧路灯正在演变为城市基础设施的“多功能枢纽”:

1. 车路协同感知站:为自动驾驶提供“光通信”

通过调制LED亮度实现高速数据传输(LiFi技术),路灯可向车辆发送实时路况、交通信号等信息。某试验项目已实现10Mbps的灯-车通信速率,延迟低于10ms。

2. 环境监测微基站:构建城市“空气质量地图”

集成PM2.5、NO₂、温湿度等传感器,路灯可实时采集环境数据,为环保部门提供高精度污染源追踪依据。某城市项目通过路灯网络发现一处工业废气偷排点,执法响应时间缩短至2小时。

3. 应急通信中继站:灾难时的“生命光信号”

在地震、洪水等灾害导致基站瘫痪时,路灯可通过物联网控制器切换至应急模式,利用LED闪烁传递摩斯密码求救信号,或为无人机提供临时充电点。

照亮城市,更照亮未来

物联网控制器在智慧路灯中的应用,本质是重新定义“光”的角色——它不再是孤立运行的照明设备,而是城市能源管理、公共安全与数据服务的综合载体。当控制器能以毫秒级响应调整亮度,当算法能比人类工程师更精准地预测故障,当路灯能同时满足照明、通信、监测等多重需求,我们正见证一场静默的革命:工业物联网技术正在将“城市路灯”转化为“智慧城市的基础设施节点”,为可持续发展提供关键支撑。

对于从业者而言,把握这一趋势需关注三个维度:

- 技术深度:理解传感器融合、边缘计算、低功耗设计等底层技术;

- 场景宽度:从城市道路到乡村公路,拓展光感调节与故障预警的应用边界;

- 生态高度:参与开放平台建设,与设备厂商、城市管理者共同推动标准制定。

在未来的城市中,每一盏路灯都将成为具备环境感知与智能决策能力的“光节点”,共同构建万物互联的智慧城市网络。

-20250623144437.png)